- 09

- 27

日々 「それは こまりますねえ」

日々

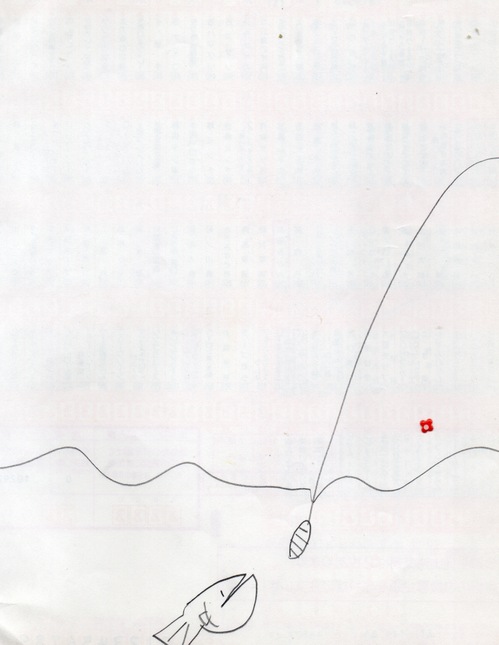

こどもたちが 小さい頃 描いた絵を いっぱい集めていました。集めることに一生懸命で いま それらの絵を取り出してみると そして 子供が大人になった様子を見てみると また面白いことがわかるのです。この子の絵には魚釣りの絵が何処かしこにあらわれるのです。これは特徴です。絵の中の経験かなと。

というのは わたしの兄の一人が もう魚釣りから 川に潜っての魚とり うなぎのかごをしかけての ひをまたいでの うなぎとり。これが3人の兄のうちのひとりだけなんです こういうことに夢中だったのは。わたしの母の実家は島根県の漁師で その血を引く兄だったのかなあと。

それで家の子の話に戻るんですが この魚とりの絵は いろいろ細工を施した形跡があり こちらまで楽しくなってくるのです。釣っている本人の服装は と ここでまた気がつくのです。帽子やシャツにさかなのもようがはいっているのです。あれ これは本人の姉の絵じゃないの? えっ この絵はいつもの本人の絵じゃない。朝からそんなややこしい話をしてすみません。で このようにただ集めていた絵 それでも身内の絵なので こんなに興味がでてくるんでしょうね。わたしはこういうものも すてはじめています 集め過ぎたからです。しかし この謎解きがあるから すこし追っかけてみようかなと

さて

村上春樹さんの「遠い太鼓」です。

午前三時五十分の小さな死

ふだんはそんなことはまず考えない。死というものを切迫した可能性として日常的に捉えることはー三十代後半の健康な男性の大半がそうであるようにーきわめて稀なことである。しかしいったん長い小説にとりかかると、僕の頭の中にはいやおうなく死のイメージが形成されてしまう。そしてそのイメージは脳のまわりの皮膚にしっかりとこびりついてしまうのだ。僕はそのむず痒く、気障りな鉤爪(かぎずめ)の感触を常に感じつづけることになる。そしてその感触は小説の最後の一行を書きおえる瞬間まで、絶対に剥がれおちてはくれない。

いつもそうだ。いつも同じだ。小説を書きながら、僕は死にたくない・死にたくない・死にたくないと思い続けている。少なくともその小説を無事にかきあげるまでは絶対に死にたくない。この小説を完成しないまま途中で放り出して死んでしまうことを思うと、僕は涙が出るくらい悔しい。あるいはこれは文学史に残るような立派な作品にはならないかもしれない,でも少なくともそれは僕自身なのだ。もっと極端に言えば、その小説を完成させなければ、僕の人生は正確にはもう僕の人生ではないのだー長い小説を書くたびに僕は多かれ少なかれそう思うし,その思いは僕が歳をかさね、小説家としてのキャリアを積むにつれてますます強くなってくるように思える。僕はときどき床の上にねそべって息を止め、目を閉じ、自分が死んでいくところを想像したりする。死んでいくというのはどういうことだろうと想像してみる。そしてこう思う。駄目だ、こんなことはとても我慢できない、と。

*

村上さん この鉤爪の感触 死 死にたくない こうやって小説に取りかかっているなんて たいへんなんですねえ。樹木希林さんの頭の中のブラックホール だんだんつまらなくなっていく気持 はあー わかりたくないなあ。で それでも つづけるということは これもやめるのは我慢のならないことなんですかね。

最近ね 自分が恐れていることが 不安が おもらししたらどーしょうとか そんなところにあることを

ありがたがらなあかんのんとちゃうかと こういう人の話を知って 思います。こういうひとを尊敬もしますけれども。おもらしばんざい!(あかんあかん)

《 2021.09.27 Mon _ 読書の時間 》