- 06

- 17

『現代に生きる サマセット・モーム』

『現代に生きる サマセット・モーム』清水明著 音羽書房鶴見書店

ストリックランドの「女性観」

こうした状況に込められた作者モームの皮肉について考察する前に、物語の最初に出てくるストリックランド家の様子をしばらく眺めてみよう。ロンドンの株式仲買人の四十歳になるチャールズ・ストリックランドは、知的で社交家の美しい妻と二人の子供達に恵まれていた。ストリックランド夫人は、いわばパトロン気取りで、多くの芸術家たちを自宅に集めてサロンを催していた。作家としてまだ駆け出しの「私」も、皮肉屋の先輩女流作家ローズ・ウォーターフォードの紹介で、ストリックランド家に出入りするようになる。

ストリックランド夫人には、今ひとつ僕の好きな点があった。彼女のフラットは、花など飾って、いつも明るく、きちんと整っていた。客間の更紗なども、ずいぶん地味な図柄であるくせに、華やかで美しかった。......ストリックランド夫人が申し分ない主婦であることは、すぐにわかった。母親としても、きっといいお母さんなのだろう。客間には、子供達の写真があった。息子ーロバートといったーは、ラグビー校に在学している十六歳の少年だった。....母親の素直そうな前額と、美しい内省的な眼とを、受けついでいた。

純真で、健康で、いかにも癖のない少年らしかった。....娘の方は一四だった。母親似の豊かな黒い髪が、房々と美しく垂れ下がり、彼女もまた同じ物柔らかな表情と、落着いた曇りのない眼をしていた。

語り手であり、かつ一連の出来事の観察者である「私」は、こうした一見なんの変哲のない、中流階級の理想的家族像を絵に画いたような一家をしばらくは淡々と語っていく。しかしある年、避暑地で過ごしていたストリックランド夫人と子供たちのところに、突然夫からの手紙が到着する。パリに行くことと、二度と家族には会わないという用件を無愛想で事務的な文面で綴ってあった。実は「私」は、この出来事を読者に伝える前に、物語の伏線になるようなことを語っているのだった。この小説は、四十代半ばの作家である「私」が主に青年時代を振返る形をとっている。特に物語の十六章までは、二十三歳ごろの「私」の体験が読者に伝えられる。当時「私」の目からはまさしく理想的にみえたストリックランド夫妻と子供たちの様子が縷々述べられた後で、語り手は次のように言う。

結局これが、数かぎりない世の主婦達の運命にちがいない。そしてここに見る生活の意匠には、素朴な美しさすらあるではないか。いわばそれは、緑の牧場をくねり流れ、楽しい木立を潜り抜け、やがては大海原に注ぐ静かな小川を思わせる。ただその海が、あまりにも静かで、あまりにも無表情なために、にわかに人は漠然とした不安に脅かされる。今にして思えば、そのころからして既に強かった僕の意固地さが、大多数の人々が歩むそうした一生に対して、何か強い不満を感じさせたのかもしれぬ。僕は、無事な一生がもつ社会的意義も認めていたし、静かな幸福も知っていた。だが僕の血の中の情熱が、なにかもっと波瀾のあるコースを求めさせていたのである。....変化とーそして予期しないものから来る興奮とーそれさえあれば、僕は険しい暗礁も、それほど怖いとは思わなかった。

実はこれは、ストリックランド家の表面上の幸福な姿とは裏腹に、不吉な未来を予測する挿話であるだけでなく、「六ペンス」の幸福の価値を認める気持ち以上に強い、若き日の「私」の「月」への思いのたけをうたった印象的な場面なのであろう。

*

これらは せっかく 『月と六ペンス』を読み終えた自分が 殆ど覚えていないところだったりして

あらためて遠く憧れに手を伸ばそうとする男と 家の中で たのしみを見つけている女がいることを 考えたことでした。

それはそのまま 女である私のところにも及び それは 若いときだけだろうか 40すぎてもストリックランドは家を飛び出して 自分のやろうとすることにむかっていったし いまでもそういう男はいますね。再び『現代に生きる サマセット・モーム』ですね。女もありそうですよ。

男は飛び出してから 経済的にもぼろぼろになって なお絵を描き進めている。 自分だったら 家庭と やりたいこと両方進めていくことはできないかな とよく考えました。なぜか 両方取ることは ろくなことはない いい作品など望めない と暗黙の掟があるようには思いますが。大成するということがそこにはあるからじゃないでしょうか。物事の価値をどう見さだめるか それは 一人一人によるのだと思います。とはいうものの 生前のストリックランドにとって 大成とは言えない 認められないということは 病も加わって孤立していたかもしれません。そこにあることはただ ひたすら描くこと。

わかるのです。

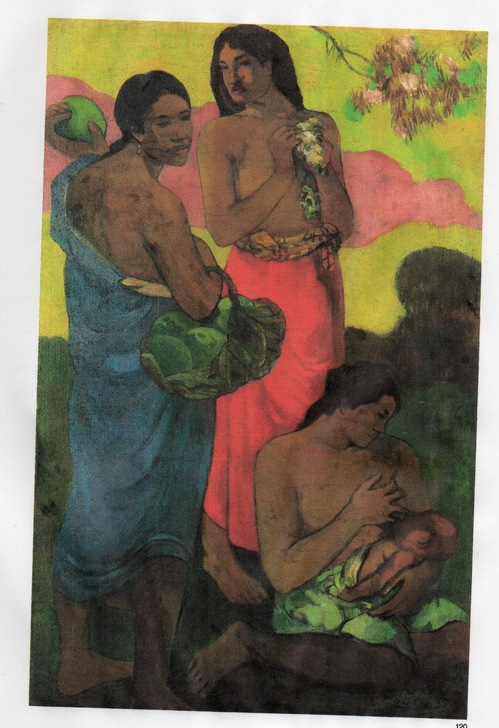

画家ゴーギャンの年譜と『月と六ペンス』とは 多少 違っていましたが あのひどい最後は 本人にとってはどうだったかというよりは 読者のなにかを満たしてくれるのでしょう。

読者のりこも そうなんです はい。

《 2021.06.17 Thu _ 読書の時間 》