- 05

- 04

1ぺーじ

『ピカソとその周辺』フェルナンド・オリヴィエ著 佐藤義詮訳 続きです。

*

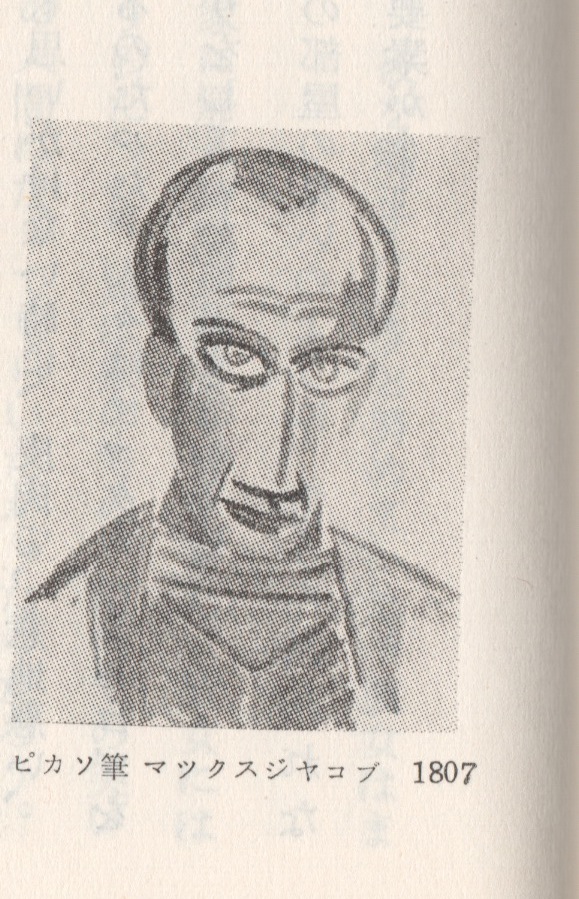

マックスの家

マックス・ジャコブやアポリネールを始め他の連中がみんな毎日ピカソの家にやってき来た。 マックスもやはりラヴィニャン街に住んでいた。彼の部屋に一歩足を踏み入れると、机によりかかって、煤(すす)けたランプの薄暗い光の下で書き物をしている彼の姿が見かけられた。彼の部屋は、その家の借間人たちが日常の塵芥を捨てに来る小さな中庭に面してる地階にあった。窓が一つこの中庭に向かって開いていたが、おぼつかない陽ざしは部屋の中までとどきそうもなかった。そしてランプの光が薄暗い隅々を一層陰気にしていた。

マックスは月曜日を面会日にしていた。そこには、だまりこんで身動きもせず、大抵は一番光が届かない片隅に、おとなしく坐っている無名の人たちも来ていた。それがいつの間にかあらゆる種類の人が多数押しかけるようになり、そのために、重苦しい、時には息づまるような、その代わりきわめて神秘的な雰囲気が醸し出された。

まるで陰謀家の集まりの中にいるような感じだった。事実そうでなかったろうか?そこでは、芸術に関するあらゆる既成のものに対して反逆が企てられていなかったろうか?

マックス・ジャコブは自炊生活をしていたが、それは細かい事まで気を配るプチブル特有の配慮をもっているらしかった。

しかし、この部屋の外観のみすぼらしさにもかかわらず、少しも淋しい所はなかった。まったく特殊で、ユニークで、そこにいると知性が立ちこもっているように感じられた。煙草の煙や石油や香や古い家具や酒類が混ざりあった臭いが凝集して、重くるしい、説明し難い空気が漂っていた。この臭いは嗅いだ者にとってはいつまでも忘れられないものだった。この臭いは、恐らく彼自身にとって、霊感の源であったのだろう。

彼は社交家の態度で客を迎えたものだ!慇懃で、愛想がよく、鄭重(ていちょう)で、お世辞がよかった。一人一人にお()の言葉を見つけて話しかけ、そのくせいつも思いがけない時に、皮肉で、意地悪い、しかしお手のものの機智に富んだ奇抜な言葉を投げかけるのだった。人々はマックス・ジャコブをどんかんのように思っていたが、実は彼がことさらそんなふりをしていたに過ぎなかった。

彼のうちにはいろいろな要素が混ざっていた。丁度彼の部屋の臭いのように、言うに言われない、あまり調和のとれていない、だが常に才気溌剌たる要素が・・・。

彼の家の門番の女は、その言い種によると、彼を監督し、彼を矯正しようと努めていた。彼女は又彼の身の回りの世話をやいていた。

彼女に言わせると、彼はあまりにお客をしすぎた。また家に帰る時間があまり遅過ぎた。彼女にはそんな生活ぶりが理解できなかったので、彼に小言をいうのだった。彼は家中での、町内での笑い者だった・・・。彼女にはそれが気に入らず、もっと普通の人間になってもらいたかったのだろう。

ほんとに変人で、突拍子もない、少し狂人じみた人間だが・・・そのくせ真正直で親切で、誰にでも愛想がよく、高慢ちきではないというのが彼女の言い種だった。

マックスは近所の男たちの自尊心や女たちの虚栄心につけこむことを呑み込んでいて、トランプで彼女たちの運勢を占ってやり、それによって、恐らく女の方で望みもしないのに彼女たちに近づいていった。彼はとりわけ町内の小市民たちの生活が好きだった。それは彼を、片田舎の空気を吸うような気分にするのだった。

お喋り女たちが耳打ちし合う飾りのない陳腐な、それでいて彼にとってはまったく特殊な面白みのあるあらゆる陰口や、他愛のない無駄話を聞き洩らさなかった。ちょっとした身振りにも役に立たない仰山な意味をもたせる口さがない門番の女たちや、嫉妬深い近所の女房たちの陰口。それは彼を面白がらせ、彼はよく作品の材料に取り入れることを心得ていた。

彼は朝、主婦たちが八百屋の小さな荷車に集まって買い物をしている頃、アベス街やルピック街をぶらつくのが好きだった。かれは人々の顔色を窺い(うかがい)、話に耳を傾け、手帳にひかえ、ほんのちょっとした言葉も記憶に止めておくのだった。

彼は後で私たちにいかにも関心した様子でそれらの話をきかせた。真面目な話なのか、それとも作りごとなのか?誰にだって、彼自身にさえ分かりはすまい。

彼は愛する故郷カンペルの逸話をはなすのが堂に入ったものだった。この話題はいつ尽きるともなく、数々の物語が次から次へと、ユーモアたっぷりに彼の口をついて出るのだった。かれはどんな話でも、滑稽身をもたせることを心得ていて、そこから汲めどもつきぬ彼の幻想を汲み取ったのだ。

彼はいつも人を面白がらせて、自分も楽しむことができた。そしていったん気がむくと、生気が溢れて溌剌としていた。

歌手にもなれば、機会があれば、歌の先生にも、ピアニストにもなり、必要とあれば喜劇役者にもなり、彼は私たちのお祭りにはいつでも音頭取りを勤めたものだ。即興で劇を作っては、自分がいつもその主役を演じた。私は幾度となく面白おかしく、幾度となく素足の踊り子の真似をするのを見せてもらった。ズボンを膝頭(ひざがしら)までまくり上げて、毛脛(けずね)をむき出しにしていた。シャツ一枚になって襟元をはだけ、くろい縮れ毛がもじゃもじゃ生えた胸を出し、ほとんど禿げてしまった頭にはなにも被らず、鼻眼鏡をかけたままで踊るのだった。愛嬌を振りまいては一同を笑わせ、漫画そっくりだった。彼はステップを踏み、トーダンスを踊った・・・彼の仕草をあれこれと思い出すときりがない。

彼は、私たちを笑い疲れるほど面白がらせたものだ。流行歌手に扮して、頭に夫人帽をいただき、絽(ろ)のショールを纏い(まとい)、ソプラノ張りの高くて正確ではあるが、同時に自己流の滑稽な声をはりあ上げて歌ったものだ。

読者は、田舎のキャバレーを思い出させる次のような小唄を覚えておられるだろうか。

ああ!わたしたちゃ哀れな女、

いつも裏切られてばかり、

あの薄情男に首ったけ

なのに振られてばっかり。

また次のルフランを

ああ!麗しのパンドール、

わたしのいとしい伍長さん。

ああ!あなたに寄せるこの恋に

色よい返事がないならば、

きっぱり申しておきましょう、

あたしは滅茶をやりますよ

そこであなたは止むおえず

わたしをかいなで抱くでしょう。

また次の非恋に泣く女を。

ケルギジュのレナ・カルヴェ

あなたの瞳を、人はいう

いく千人の女の心を狂わせたと。

またオッフエンバッハの「空に跳ねる蝦(かえる?)」・・・「アドゥールの岸辺にて」・・・その他、数々の歌が私たちを夜通し、ついぞあきさせることもなく楽しませてくれたものだ。彼はあらゆるオペレットに、オペラに、悲劇に、そしてラシーヌに、コルネイユに、更にあらゆる喜劇に通じていたと私は思う。彼は「奴を()せ・・・」などと、「オラース」の場面を一人で演じたものだ。位置を変えてはくたびれも見せずに台詞を言ってかわるがわるいろんな人物を演じて。

また俳優オランと台詞回し稽古をし、弟子が詰まると、師匠も弟子に劣らずつまってしまうのだった。

すべてこうしたことは、少なくとも外観上、現在の彼に見られるような生真面目で上品な人物からは想いも及ばぬことだろう!あの当時のことが懐かしくてならない!機智によって、快活によって、如何に物質的な困窮が緩和されていたことだろう!生活のための生活、若々しく、新鮮で、ありのままで、その生活を愛すべきもの、好ましきものにしていたあらゆるものが今日ではもう存在しない。あの時代は死にたえてしまった。しかもその死とともに、あらゆる幸福の可能性を墓場の彼方へ運び去ってしまったようだ。なぜなら、幸福とはささやかな数々の喜びをもつことから成り立っているに過ぎないから。

***

「幸福とはささやかな数々の喜びをもつことから成り立っているに過ぎないから。」

この長い文章の最後に出てきたこの言葉。オリヴィエという女性はこの後どうなったのか 私にはまだわかりませんが このまわりの人たちも含めて ピカソとすごした女性の中で一番色濃い豊かな時代をすごした人なんじゃないでしょうか。無名の時代には その時代にしか味わえないことの数々があるのだと思うのです。このころピカソはすでに周りの連中より一馬身ほど前に進み出始めていたのかもしれませんが こうなるとそれなりの制限などがが出てきます。ピカソもその周辺も少しづつ変わってくるのです。

ちまたで歌われていた小唄も見のがせませんね。

「ズボンを膝頭までまくり上げて、毛脛をむき出しににしていた。シャツ一枚になって襟元をはだけ、黒い縮れ毛がもじゃもじゃ生えた胸を出し、ほとんど禿げてしまった頭には何も被らず、鼻眼鏡をかけたままで踊るのだった」

マックス・ジャコブという人物は本当に面白かったんですね。

「しかし、この部屋は外観のみすぼらしさにもかかわらず、少しも淋しいところはなかった。まったく特殊で、ユニークで、そこにいると知性が立ちこもっているように感じられた。」

「煙草の煙や石油や香や古い家具や酒類が混じりあった臭いが凝集して、重くるしい、説明し難い空気が漂っていた」

このぺーじのようなところはわたしが10代の時にみたピカソの画集にはこれっぽっちも載っていません。とびきりのピカソの作品たちがあるのみでした。

ピカソもいいですがその周辺の面白いこと さっそくマックス・ジャコブのことを探してみますか。敢えて探さなくても ここに書いてある以上のことはないような気がしますが。 人名事典にはあれっないよ。偉大なる無名人よ!

1807年ピカソはこの男の顔を描いています。

しかし、長かったわー! 一年前ではこんな長い文章は打てませんでした。

さいならさいなら

《 2015.05.04 Mon _ 》