- 07

- 16

1ぺーじ

『ピカソとその周辺』フェルナンド・オリヴィエ著 佐藤義詮訳 昭森社 1964年の続きです。

*

スペインにおけるピカソ

スペインでは彼は決して一つの町に長く滞在したことはなかった。家族と一緒にバルセロナで数日を過ごすと、次には田舎町に出かけた。彼はアラゴン、カタロニヤ、ヴァレンシアなどの村で生活した。

下車すると直ぐにそこに落ちついて、終日、静かに自由に仕事ができそうな場所、部屋か家を探した。農民の相手になることが好きだった彼は、彼らからも好かれた。彼は自由な気持ちになって、彼らと酒を飲み、遊びの仲間にも加わった。スペインでは、あの未開で、雄大で、砂漠地帯の風景の中にいても、あの糸杉の並木道のある山中にいても、彼はパリーにいる時のように、社会から離れている、社会の外にいるようには見えなかった。

パリー子の中にいると、ピカソはまるで心の平衡を失ったように私はいつも感じていた。彼が少々軽蔑しながら茸臭いと言っていたフランスの田舎よりは、まんねんこうや()香草や糸杉の、ほろ苦いが熱っぽい匂いの方が好きだった。

アンドレー渓谷の上のカタロニヤの村ゴゾルスでは、彼は規則正しく仕事をし、からだの調子もよく、そこで数カ月暮らした。渓谷を覆った雲の上にそびえる山に猟や遠足に出かけるのが、愉快で楽しみだった。

密輸入者が大勢いた村で彼らの長物語に耳を傾けていたときのピカソは、どんなに人間が変わり、親しみ深くなっていたことか!彼は注意深く、まるで子どものように彼らの話に打ち興じていたものだ。

昔密輸入者だったという九十才の老人が、ぜひとも彼についてパリーへ行きたがった。一風変わった、野性的な美しさをもったこの野人の老人は、高齢にも拘らず、また髪の毛も抜けず、擦り減ってはいたが真っ白な歯を持っていた。誰にでも意地悪で短気な彼も、ピカソの傍にいる時だけは上機嫌だった。ピカソは、この老人に生き写しのデッサンを一枚描いたことがある。

ところが、病気に対する神経質な恐怖から、ピカソはそこを逃げ出した。宿屋の小娘がチフスにかかったので、直ちに出発したかったのである。

この山国では馬の背を借りるより他はなかった。彼はフランスに直行したかったが、そのためにはピレネー山脈を越えなければならなかった。乗り合い馬車が出る村に午後の五時でなければ着かないというのに、ゴゾルスを朝の五時に出発したのを覚えている。

ピカソの機嫌のことに話をもどすなら、彼の生国、とくにその田舎に帰るやいなや、彼の心の中には静けさと明朗さが流れた、ということを考えねばならない。このことは、彼の作品をより軽快で伸び伸びとしたものにし、苦しい感じのないものにしたのである。

パリー生活が彼のためにあまり役にはたたなかったとは言いたくない。そういえば間違いになろう。しかし芸術家ということを別として、もし彼がスペインだけに生活したならば、人間としてはその方が一層幸福だったろうと思われる。

彼の本能が彼の荊の道に押しやっていたのである。

***

さて ここでちょっと中断しなくてはなりません。せっかくいっぱい打ったので アップしておきます。感想は後ほど。

再開します。パリでピカソは多くの支持者を得、画商達とも画家仲間たちとも交流をもつようになるのですが 都会のパリでの生活には自由がなかったのでしょう。

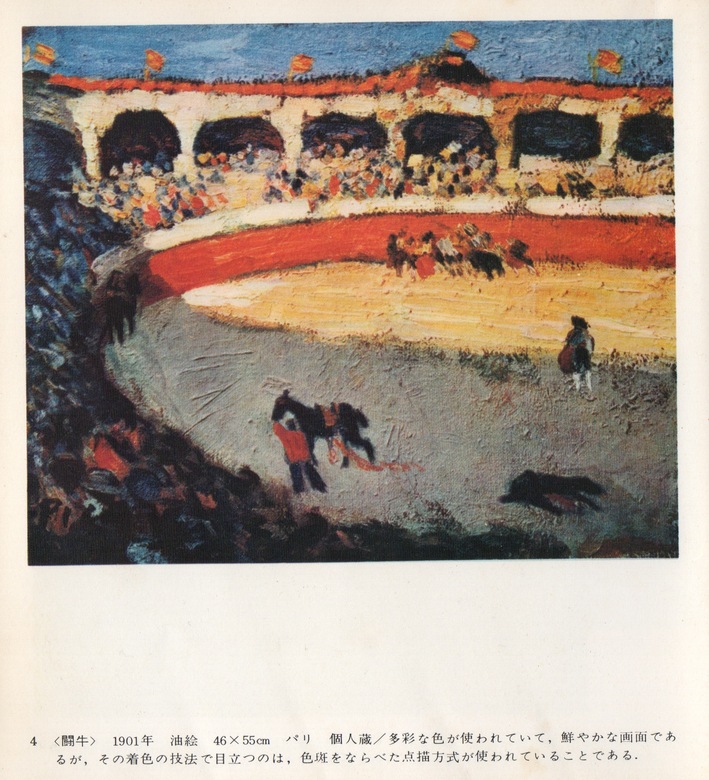

ときにスペインの実家や田舎を旅して そこで農民やちょっとあやしい密輸入者などと酒を飲みかわし 自分をさらけ出して遊びます。これが作品のなかでエネルギーと生命力になったのかもしれませんね。ピカソの作品は鶏でも猫でも どこかワイルドです。闘牛の国 スペインの血ですかね。

オリヴィエは もしもピカソがスペインで暮らしていたら もっと幸せだったかもと言っています。しかし芸術家としての成功は当時の芸術の都パリに出ていなかったら なかったかもしれませんね。オリヴィエもそこのところはよくわかっているようですが ピカソに同行した時に その生き生きとした自由そうなピカソを見ていてそう思ったのでしょうね。

それでもチフスになった宿の小娘がいることを知るやいなや 大急ぎで逃げました。結核やチフス あの頃はこわかったんだろうな。

さいならさいなら

《 2015.07.16 Thu _ 1ぺーじ 》